国保組合からの給付

出産したとき

出産育児一時金の支給対象と支給額

被保険者が出産したとき、1児につき50万円が出産育児一時金として支給されます。

ただし、妊娠22週未満(154日以内)の出産、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産、又は海外での出産は48万8千円となります。

なお、出産は正常出産に限らず、妊娠4か月(85日目)以降における死産、早産、流産、人工妊娠中絶も支給の対象となります。

![]()

他の健康保険をやめてから6か月以内の出産について

協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等(以下「健康保険」といいます。)に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その健康保険をやめてから6か月以内に出産した場合、現在は当国保組合に加入していても、その健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。

該当する方は直ちに以前に加入していた健康保険、あるいは勤めていた会社の担当部署に連絡して説明を十分に受けてください。

なお、健康保険から支給を受けた場合には、当国保組合からは支給されませんのでご注意ください。

出産育児一時金の利用方法

(1)直接支払制度を利用する場合

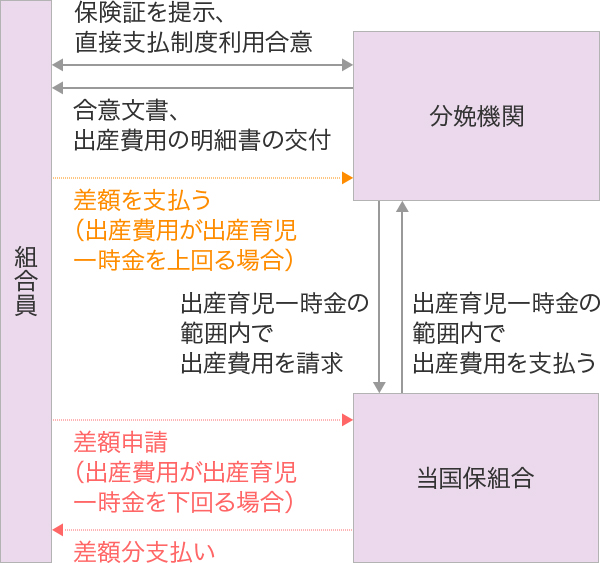

出産時の分娩機関での窓口負担を軽減するために、当国保組合が分娩機関に出産育児一時金の範囲内で出産費用を直接支払う「直接支払制度」が利用できます。

この制度を利用しない場合は、次の(2)をご覧ください。

直接支払制度のイメージ

利用の申込みは直接分娩機関で行ってください。分娩費用が50万円(又は48万8千円)未満の場合は、所属の支部に出産育児一時金としての差額を申請してください。

差額分の申請手続き(申請先は所属の支部です)

当国保組合の被保険者であることがわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、保険証、マイナポータルに表示される健康保険証の資格情報)、印かんのほかに必要な書類

- ① 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第11号-2)

※医師又は助産師の証明が必要 - ② 分娩機関が交付する出産費用の内訳が記入された明細書のコピー

- *直接支払制度が利用できない小規模の分娩機関では、「受取代理制度」を導入しています。受取代理制度を利用される場合の申請方法は、所属の支部にお問い合わせください。

- *海外で分娩される方は、直接支払制度は利用できません。

(2)直接支払制度を利用しない場合

出産費用を分娩機関に支払った後、申請により支給されます。

申請手続き(申請先は所属の支部です)

当国保組合の被保険者であることがわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、保険証、マイナポータルに表示される健康保険証の資格情報)、印かんのほかに必要な書類

- ① 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第11号-2)

※医師又は助産師の証明が必要 - ② 分娩機関が交付する出産費用の内訳が記入された明細書のコピー

- ③ 分娩機関と被保険者の間で取り交わした合意文書のコピー

海外で分娩した場合は、次の書類が必要です。

- ① 国民健康保険出産育児一時金支給申請書

- ② 現地の医療機関等での医師の証明書(和訳付き出生証明書や死産証明書等)

- ③ 海外に渡航した事実がわかる書類のコピー(パスポートの渡航履歴が記載されたページのコピー、旅券・航空券等)

- ④ 調査に関わる同意書(海外で出産した本人が署名又は捺印されたもの)

- ⑤ 当該出産の前提となる妊娠の事実が確認できるもの(母子健康手帳のコピー)